经营决定生死,管理决定好坏,二者要有机结合

最近,自从上次我受清华校友发起的“我们的故事”栏目组之邀、与湛庐文化一起做的《敏捷经营增长开年大课》直播后,就收到了很多企业家高管朋友们的很多反馈和探讨。

其中能够明显地感觉到,随着疫情后的市场反弹及两会等积极扶持民营经济信号的发布,大家都在快速组织资源抢占客户需求的强力反弹,我有一个客户在开年会上就提出“开工即决战”的战略部署,但绝大多数企业和之前的抢占市场、争夺客户不一样的是,大家特别注重经营的高质量,拒绝管理上的“花拳绣腿”,更加注重“以经营数字说话”、“正大光明的追求利润”来回归经营。

同时,也随之出现了很多围绕“经营”与“管理”如何区别不同、如果更加合理规划、如何“以经营结果为导向”更加落地经营等深入的探讨。

今天,就基于我多年自身企业实战与咨询陪跑客户的经验,为大家总结一下--

经营是--做正确的事

管理是--正确地做事

01

大厂增长降速,回归“经营”

✦

让我们来看看最近几个大厂纷纷打出的信号:

前几天,京东刘强东在内部管理会议上明确地说:“谈花里胡哨的故事太多,但谈成本、效率、体验太少,如果对如此核心的战略都把握不够,那将很难带领团队长远走下去。”

百度李彦宏在内部会议上指出:“亏钱是理所应当的错误认知,从而更不去想我为什么要背负亏损的压力去做个业务,也更不会去想这个业务如何赚钱。”

腾讯马化腾的对内讲话中:如果不能自己浮上水面(自负盈亏),还沉下去,甚至还有很多问题的话,那整个砍掉都可以!未来还需要继续加强和坚持降本增效,这个是要形成一个习惯。”

字节跳动CEO梁汝波在内部员工会议上提出:“2022年的业绩未能达到预期,人员优化、降本增效不会停!”

就是-- 全面回归“经营”、回归“经营本质”

以往,以盲目追求规模效应、盲目追求市场占有率而不重视利润,不以“利润”为企业设计的导向等思维方式,开始在规模红利的热潮退去之后,逐渐反噬企业经营利润和经营体质,我们看到越来越多的企业提出了“回归思考业务如何赚钱”、“降本增效”、“人员优化”等经营理念。

这些道理,虽然看起来好像大家都明白,但是分别从“传统管理角度”和“经营角度”落地起来,到底有何差距,大家恐怕就不是那么清楚了,那我们就来详细说说最近各大企业都纷纷提出的--“降本增效”。

我们来一起看看:

“降本增效”这一经营原则,在“传统管理”与“经营”不同侧重的角度下,落地起来会出现多么大的不同:

02

“降本增效”在“传统管理”惯性

落地下,出现的问题

✦

疫情以来,我们听到很多企业都纷纷强调“降本增效”,但是我发现,看起来本该回归“经营本质”的“降本增效”,在企业实际落地时候,很多企业却纷纷“重走老路”、“走歪路子”,从而使本来影响带来正向积极的经营原则,反而出现了很多负面反馈。

比如,我们看到:

一、大量企业把“降本增效”直接等同于“裁员”

1.“裁员”仅仅属于企业内部人力资源成本降低的一个方面而已,决不能代替企业经营中整个价值链上的成本降低;

2. 过于强调“降本”,以为只要“降本”就会直接带来“增效”,这其中并不具有必然因果联系;

我们看到,很多企业的成本核算并不清楚,一遇到市场下滑,就会使出老招数--裁员,一刀切,既严重损害了团队的凝聚力,又养成了一个“降本增效”=“裁员”的简单等式,对于企业文化也带来不良的影响。

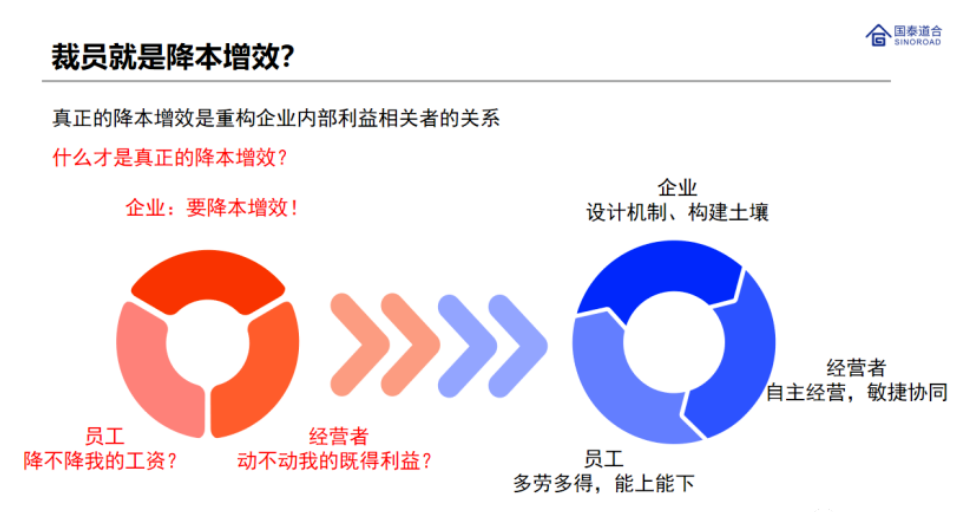

二、带来企业内部利益相关者关系的负面影响

1. 员工的直接反应:“降不降我的工资?”

2. 现有的管理团队会反应:“会不会动我的既得利益?”--既得利益包括:部门地位、预算、管理权限、业务范围等等。

3. 一提“降本增效”,好像就是一个部门的主要工作--人力资源部门,于是HR部门成了整个公司内部最令人讨厌的部门。

以上,都是如果只从“传统的管理角度”来进行企业降本增效原则的落地,习惯了简单粗暴的解决方式,导致“降本增效”在落地时反而容易产生各种问题。

03

“降本增效”真正落在“经营”上

应该怎么做

✦

那么,真正应该从“经营角度”落地“降本增效”,应该是怎么做呢?

“降本增效”的关键点是“效”这个字上,就是“经营效率”:

包括:

(一)团队生产率的提高,比如:现有团队的生产率提升,比如一个团队以前只能干一件事,只对一个KPI负责,现在能否根据价值链进行梳理,去增加更合理高效的KPI?

(二)协同效率:如“部门墙”问题的优化,比如:以前市场部门只负责花钱打广告,对销售结果并不直接关联考核,而销售团队却经常与市场团队吵架,能否建立一个“客户成功部门”,让市场团队和销售团队,共同为客户价值的成功而协同、合力;既然产品研发部门总是跟销售部门吵架,能不能按照业务条线,将产品研发、销售、交付统一变成“铁三角”进行协同?

(三)分配效率的提高,能不能让员工感觉到真正可以“多劳多得”?而不是大家干多干少都一样,到年底大家考评都差不多?

能不能重新激活老员工的工作激情?

能不能让新加入的员工,感觉到更公平、更有效的激励?

等等

华为所提倡的“奋斗者为本”,就是打破传统混年头、资历、学历等各种影响分配效率发挥高效激励效果的问题,充分激活员工的冲劲、奋斗精神。

小米所提出的“新十年创业者计划”,就是让后来加入的经营人才也能有公平创造价值、获得激励的机会。

(四)敏捷经营效率的提升,

在不确定的市场中,也能找到细分增长的机会,关键在于--你是否足够敏捷。

即使在疫情这三年间,我们依然看到一些细分赛道还是能够寻找到新的增长机会。

比如疫情期间,大家都居家办公,海外市场消费者对于家庭办公产品如自动升降桌、儿童产品如儿童滑板车、园艺工具等产品都比疫情前的需求增加了很多,有些企业就可以迅速主抓这些细分赛道的机会,依然保持了良好的增长。

我问他们,你们为什么能够在疫情大环境下,依然保持增长?

这些企业家朋友都告诉我:因为我们的团队,足够敏捷。

市场机会和情况千变万化,如果都等到公司总部大脑进行收集汇总研判并发出指令的话,那效率是非常低了,而且经常错过了稍纵即逝的市场发展机会。

因此,只有提高内部组织的敏捷性,让更多的团队变成“经营团队”,能够自主经营,自己去市场上找机会、抓机会,并且自己组织资源,最终实现利润的目标,这样就将传统企业一个中央集权的“大脑”,拆成了一个个“小型智能脑细胞”。

因此,我将“降本增效”,这一经营原则,在“传统管理”和“经营角度”下的不同,总结成一张图,大家一下子就可以看出不同之处:

通过上面的例子,大家就理解了“降本增效”在“管理”与“经营”两方面落地时,带来巨大的不同结果。

04

“管理”与“经营”的不同

✦

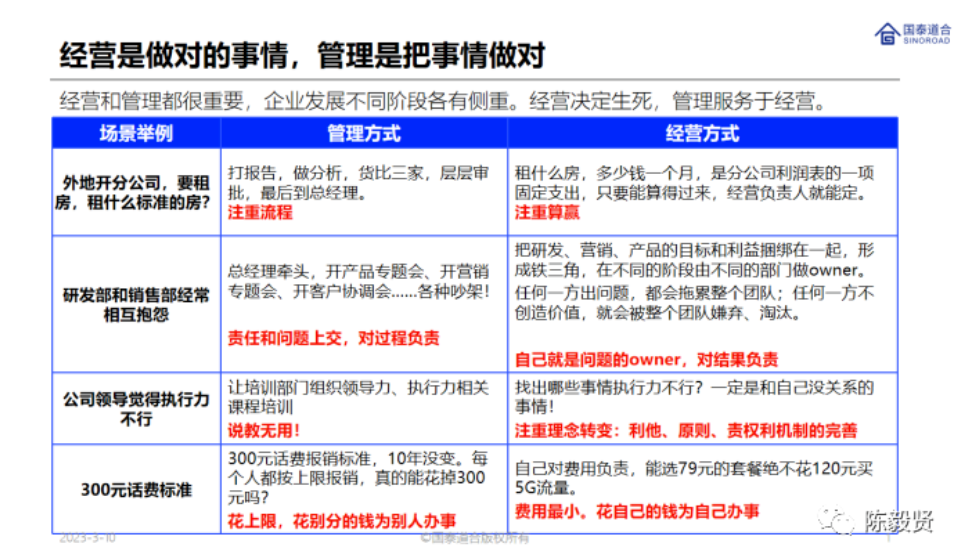

在这里,我列举出了四个企业非常常见的场景,在传统的管理方式和经营方式下,所产生的巨大不同:

其中,我重点说说“300元话费标准”这个小例子:

记得当我在10多年前加入外企时,以西方管理科学的标准化为代表的外企,纷纷提出了如“300元话费标准”这一员工报销标准,我记得当时很多民企都觉得这一方法,既通过标准化的方式规范了员工的报销标准,同时也体现了企业对员工的额外福利,在市场上获得了良好的反应,很多企业都纷纷效仿。

当时,这种方法,是在整个市场在规模红利的快速成长期的外部环境下的,很多企业为了抓住规模红利的机会,野蛮生长,缺乏标准化、系统化的员工管理方法,导致内部效率低下。

但是,在今天我们的外部市场环境彻底变化了,以往以“标准化”为主要提高效率的西方管理办法,在今天已经部分失效了,甚至出现了阻碍经营效率提升的情况:

比如:

接受我们咨询服务的某客户企业,学习外企,推出的“300员工话费报销标准”,竟然10多年都没有改变过。而每个月所有员工的话费报销几乎都没有低于300元的。

而今天,运营商的资费标准大幅降低,而大家通过微信等即时通讯工具,反而打电话的频率越来越低,很多人每月的话费都低于300元了,但是我们的标准并没有随着环境的变化而变化。

稻盛和夫说过:企业的降本增效,是要干毛巾都要拧出水来的,要全员参与成本控制。

从上面的表中可以看出来,

(一)“管理”,更多是从把事情做对的角度上来的:

包括:

正确的做事流程步骤

标准化规范化的流程

简单化的管理行动

等等

(二)“经营”,更多是从做对的事情来立足的:

包括:

为什么要做这件事

这件事对企业经营结果的意义和贡献是什么

如何花公司的钱就像花自己的钱一样去工作

等等

05

“管理”与“经营”如何有机结合

✦

最后,在企业经营中,“管理”与“经营”都是非常重要的,并不是说只有其中一方面就足够保证企业经营的不断成功的。

而这两者之间的有机结合,才是不同企业根据自身发展生命周期而进行组合的智慧之道:

第一、经营是龙头、管理是基础,管理要为经营服务:

管理要适当,不能超过经营,要围绕经营,以经营目标为导向,遵循企业的经营原则,不能盲目扩大管理范围,增加管理难度,增加管理成本。否则就容易导致经营效率的低效,让管理为经营更好的服务。

第二、管理的结果要最终从经营结果上体现:经营结果代表着管理水平:

管理,需要以经营结果为衡量标准,可以分为短期和中长期经营结果。

没有以经营结果为导向的管理,容易产生管理的盲目扩大。

第三、管理,贯穿于整个经营全过程,相辅相成:

在经营过程中,需要充分重视管理的重要性。不要看到机会,就“蒙眼狂奔”,多少企业都是一味忙于扩张发展,而导致了管理上的缺失,出现了大量管理上的问题。

总之,在企业经营之中,“回归经营本质”的管理,才是更加有效的管理,一切管理效率的提升最终都是为了达到经营效益的有效提升。